比利时画家马格利特(René Magritte)曾画过一个烟斗系列,在其中一幅作品,他写道:“这不是一只烟斗”。后来马格利特与福柯的通信时,附上了这幅作品的复制画,并在背面写道:“标题与画并不矛盾,它是在用另外的方式确认。”福柯借此阐述了自己对这幅作品的解读。

福柯

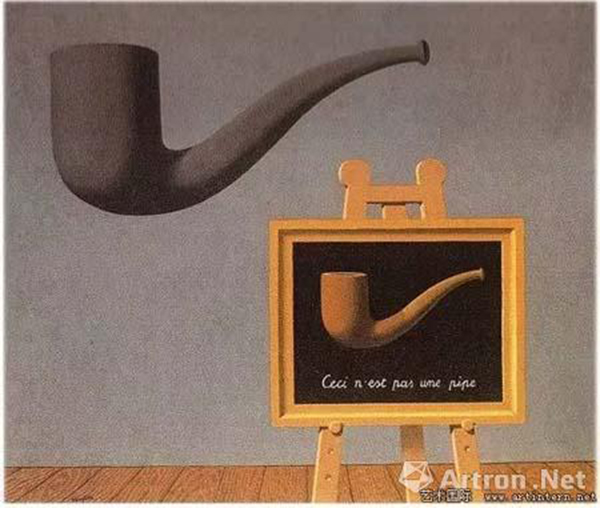

这儿有两只烟斗

第一个版本,我想是作于1926年,是一只精心描绘的烟斗,下方(用可以在小学生练习本页眉,或者实体教学后黑板上看到的作为示范的修院体,规规矩矩、一丝不苟、有些做作地)这样写着:“这不是一只烟斗。”

另一个估计是最近的版本,可以在《远方的黎明》中找到。同样的烟斗,同样的语句,同样的字体。但是,文字和图形没有并置在一个既无边界又无特指的随意空间里,而是位于三脚架上的画框当中,架子置于地面,地板条纹清晰可见。在上方,是一只与图中所画完全一样的烟斗,只是要大上许多。

第一张画的不妥之处仅在于它的简单,第二张则明显增加了人为的不确定。竖在三脚架木钉上的画框,表明这是一位画家的作品,已经完成,展现在那里,写有向可能出现的观众说明或解释该作品的语句。但是,确切地讲,这种既非作品名称亦非其图像一部分的幼稚的书法,其他所有能表示画家存在的迹象的缺乏,整个画面的质朴,宽宽的地板条,所有这一切都使人想到一间教室里黑板:可能抹布很快就会一下子擦掉图画和文字,也可能只能擦掉其中一个,以纠正“谬误”(画出真正不是一只烟斗的某件东西,或者写上一句话,确认这确实是一只烟斗)。难道是将被一个动作消除在白色粉末中的暂时差错(就像人们在谈到曲解时所说的一个“笔误”)?

形象的叛逆 1929

但这还仅仅是最次要的不确定,还有其他一些:有两只烟斗。是不是更应该说,这是关于同一只烟斗的两张画?还是一只烟斗和它的图,或者是各自再现一只烟斗的两张画,或者是两张画中一张再现一只烟斗而另一只不再现烟斗的画,或者是两张既不是烟斗也不再现烟斗的画,或者是一张再现的不是一只烟斗而是画有一只烟斗的另一张画?这张烟斗画的无可挑剔,以至于我不得不发问:和画板上那句话有关系的是什么?是紧接其上的画面吗?“请看黑板上组合在一起的这些线条,尽管它们正像是其上方所展示的东西,不差毫厘,极为忠实,但也是枉然。请不要弄错,烟斗是在上面,而不是在这种初级的书法当中。”但是,这句话可能恰恰指的是这只变了形的、漂浮的、想象中的烟斗——对一只烟斗的简单梦幻或想象。所以,应当说:“一定不要在上面寻找一只真正的烟斗,那是关于烟斗的梦,而应当被视为明显实在的,是画板上那张清晰准确的画。”

但是,这仍然令我震惊。画板上——是木制黑板还是着色画布并不重要——再现的烟斗,即“一下面”这只,被牢牢地限制在一个有明显标记的空间里:有宽度(书写的文字、画框的上下沿),有高度(画框的边、支架的腿),有深度(地板的缝隙),是一个坚固的牢狱。但是,上面那只却没有坐标。巨大的尺寸使它的定位不清晰(其效果与《角斗士之墓》(Le Tombedu des lutteurs)恰恰相反,在那幅画中,庞然大物被置于极确切的空间之中):是因为过大的它位于图画的前方而把此图远远地推向自己后面?还是因为它像一种挥发物,一种刚刚从图画中挥发出来的气体——带有一只烟斗的形状并与之同样丰满,因而与之相对并相似地出自烟斗的烟雾(根据《阿格纳战役》系列画作里可以看到的气体与固体的同一类比和对照作用),正好盘旋在画架的上方?还是可以极而言之,假设它位于画板和支架后面,比现在看到的还要大,是被拉向了纵深和内部,正在撑破画布(或画板),在一个从此便没有标志的空间里慢慢向无限扩张?

地平线之谜 1955

不过,对于这一不确定,我甚至也不能确定。或者更准确地说,在我看来十分值得怀疑的,是上方烟斗没有定位的飘浮和下面烟斗的稳定之间的简单对立。如果再靠近一些,可以很容易地看到,画装在画框里,画框放在三角架上,后者的腿放在其粗糙程度清晰可见的地板上,腿的底部并不平整,接触面只是三个细尖,它们使略显粗大的整体失去了全部的椒定性。如果突然发生坍塌,三脚架、画框、画布或画板、图画、那句文字都轰然倒下,会怎么样?木头断裂,图形成为碎片,那句话的字母也被拆开,而且可能无法重新组合成词语——所有这一切七零八落地散在地上,而上面那个没有尺寸、没有标志的大烟斗,仍停留在它那气球一样无法触及的静止当中?

被解体的图形诗

马格利特的画(就目前而言,我只说第一个版本)像从植物学教科书中借取的一页那样简单,是一张图和一句为之命名的文字。没有什么比认出画成几这个样子的烟斗更容易,没有什么比读出“烟斗的名字”更容易——我们的语汇会替我们做得很好。不过,使这张画显得奇特的,不是图像和文字之间的“矛盾”。一个有力的原因是,只可能在两个话段之间,或者在同一个话段之内,存在着矛盾。可是,我在这里只看到一句话,而且它不会产生矛盾,因为这句话的主语是一个简单的指示代词。说此话谬误,那么难道是因为它的“所指对象”——很明显是一只烟斗——没有对此加以证实?但是有谁能认真地告诉我,文字上方线条交叉起来集合是一只烟斗?是不是应当说,哦,上帝,这一切既愚蠢又简单,这句话完全正确,因为很明显,再现烟斗的那张画本身并不是一只烟斗?但是,有一种语音习惯:这张画是什么?这是一头小牛,这是一个正方形,这是一朵花。这个古老的习惯并非没有根据,因为像这样一张如此简单,如此教学式的图画的全部功能,就是让人识别,就是明白无误毫不犹豫地让它所表现的东西得以显现。它徒然在纸上留下了一点铅粉,或者在黑板上留下了一层薄薄的粉笔屑,而没有像箭头或手指一样“指向”可能位于较远处或其他地方的某只烟斗;它是一只烟斗。

令人困惑的是,无法避免把文字和图画联系起来(就像指示代词、烟斗一词的含义、图像的相似性引导我们所做的那样),而且也无法确定一个角度,来判定这句论断究竟是正确、谬误还是矛盾。

双重之谜

我不能摆脱这样一种想法:结果的简单性使一种活动变得不可见,但只有它才能够解释该结果所引起的那种模糊的不安,而魔法就存在于这种活动之中。这种活动就是马格利特秘而不宣地构建,然后又精心拆散的一首图形诗。图形的每个部分,它们的相互位置以及关系,都衍生于这个一旦完成便立即被取消的活动。我认为有必要假设,在这幅画和这些文字背后,在一只手随便写出什么之前,在画板及其上面的烟斗图形成之前,在它上面飘浮的大烟斗出现之前,一首图形诗已经形成并随后解体。这里有失败的证明和反讽意味的痕迹。

在它上千一年的历史中,图形诗有三重作用:补充语词的不足,不借助修辞进行重复,用两种书写捕捉食物。首先,它使文字和图形尽量靠近:把勾画对象形状的线条和排列字母顺序的线条组合在一起,把语句安置在图形的空间里,让文字说出图形所再现的内容。一方面,它把表意一书写符号,即不连贯的字母排列起来,从而使那些默不作声的不间断线条开口讲话。但反过来,它在一个空间里分配书写物,使其必须按照一种同时性形式的规则进行分布,而纸张那没有活力的无差别、开放和洁白在这个空间里已经不复存在。仅仅为了一瞬间的注视,它把拼音压缩成灰色的音声,来完成图形轮廓;但它又使轮廓成为薄薄的外壳,要想逐字逐句了解其文本所表达的全部内容,就必须将它戳破。

因此图形诗是同语反复,但是与修辞相反。修辞使语言臃肿,滥用通过不同词汇将同一事物重复两次的可能,得益于语言可以用同一个词汇表示两个不同事物的过度丰富性,它的本质存在于寓意之中。图形诗则利用了字母的以下特性:既可作为能在空间中安排的线性成分开展活动,又可作为应该按照发声体的唯一链条展开的符号发挥作用。作为符号,字母可以确定词汇;作为线条,它可以勾画物体的形象。于是,图形诗便试图游戏般地消除我们字母文明中最古老的对立;展示与命名,绘制与言说,重现与表达,模仿与意指,观看与阅读。

凝固的时间 1938

这些词汇消除了静止、含混、无名的存在,使为其命名、定义并在话语界确立位置的意义网络喷薄而出。这是双重的陷阱,不可避免的罗网。

现在来看看马格里特的画,我们从最简单的第一幅开始。在我眼里,它似乎由一个被分解开的图形诗的碎片组成。它外表看来是回到了之前的布局,重拾其三项功能,但目的却是颠覆它们,并由此打乱语音和图像之间所有传统关系。

文字侵入到图形当中,以重建古老表意书写符号。它在这里重新占据了自己的位置,又回到了惯常的地点——图像下方。在那里,它成为图像的支撑,为图像命名,说明图像,分解图像,把图像加入文本和书页中。它再次成为“图说”。图形又回到刚刚被字母和空间合谋拉下来的它自己的天空,不受任何话语的束缚,马上又可以重新飘浮在自己与生俱来的静默当中。人们又回到了画面,回到了它过去的分配原则,仅仅是表面而已。因此,我现在可以读到画面下方的这些文字,它们自己也是被画出来的词汇的图像——是画家与烟斗分离、但置于整个画面范围(虽然尚不明确)之内的。我不得不借助书法的过去,它们保留了从属于图画的性质和被画物的状态,以至于我必须把这些词叠加起来阅读;这是绘制词语的词语,它们在图像的表明形成这句话的映像:这不是一只烟斗。这是书写形式的图像。不可见和预先的书法活动把文字和图画交织在一起,而当马格利特重新把物放在它们自己的位置上时,他注意使图形保留着对文军的忍耐,而文字只是绘制出来的再现。

正在降临的夜晚

可是,与说明的传统功能相比,马格利特的文字具有双重的矛盾性,它给明显不需要命名的东西(形状尽人皆知,名称非常熟悉)命名。而在命名之际,马格利特所做却只是否定。对于任何看到它的人,图形诗一言不发,它仍不能说:这是一朵花,这是一只鸟;它仍然被过多地约束在形状当中,过多地受制于通过相似性来完成再现,而无法表达类似的陈述。当我们阅读它时,破译出来的句子(“这是一只鸽子”“这是一场大雨”)并非一只鸟,也不再是一场雨。不管是出于狡猾还是出于无能——这无关紧要,图形诗从来不同时言说和再现。这可见和可读的同一物,在视觉中被封口,在阅读中被隐形。

马格里特重新打开了‘图形诗为其所说事物关闭的那个陷阱。但是,与此同时,物本身消失了。在一本带有插图的书的页面上,人们不习惯关注文字之上、图画之下出现的那条小小的空白,即二者不断穿越的共同边界。因为正是在这里,在这个几毫米宽的空白处,在酷似岸边无声的细沙上,词语和图形结成了指示、命名、描述、分类等各种关系。图形诗曾经消除了这一间隙,不过。陷阱纵向遭到破坏,图像和文字各自从自己的方向,按照本身固有的引力跌落下去。它们不再有共同的空间,不再有一个可以相互影响的场所,在那里文字能接受一个图形,图像可以进入词汇序列。从马格利特画中分割文字和图形的那个没有颜色、处于中间的窄条当中,应该看到一个空洞,一个不确定的模糊区域,它现在隔开了漂浮在其图像天空中的烟斗,和地面上停留在自己队伍行列里原地不动的文字。另外,说有一个空洞或者空白是否有些过分?可能更应该说这是空间的一种缺失,是书写符号和图像线条之间“共同场所”的删除。在为其命名的语句和表现它的图形之间,“烟斗”曾经无法分割,这个交织着图形线条和语词纤维的影子。

《这不是一只烟斗》的书封

烟斗最终消失,在这个并不很深的小沟的另一边,文字欣喜发现了这一消失:这不是一只烟斗。现在形单影只的烟斗图,徒劳地使自己与烟斗一词通常所指的形状尽可能的相像,文字也徒劳地以学术书籍中所载的图说一样的精准排列在画的下方:两者之间所能出现的只有分离,即同时质疑图画名称和文字所指的那个语句。

任何地方都没有烟斗。

由此,人们便可以懂得马格利特给出的《这不是一只烟斗》的后一个版本。他把烟斗图和图说文字置于清晰界定的一块图板的表面(如果是一幅画,那么字母只是字母的图像;如果是一块黑板,那么图形则只是一段话语在在教学当中的继续),把图板放在一个厚重结实的三脚架上面,(或通过一件艺术作品的永恒,或通过一次实体教学的真实)为重建图像和语言的共同场所做了必须做的一切。

于是,支在明显不稳的斜腿上的三脚架,只有晃动,画框只有解体,画只有摔在地上,字母只有散开,“烟斗”可能“破碎”:共同的场所——平庸的画作或者日常的课程——消失了。